![]()

サーフボードの素材は"軽量化と防水"をテーマに進化してきました。

言い換えると、"乗り易さと耐久性"の追求の歴史です。

その中で、ウッドはどのように進化して来たのでしょうか?

![]()

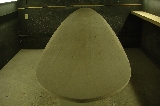

- 大木から削りだした"Solid"ボード。

- 一度サーフボードの形に削った木材を板状にスライスして、 中をくり貫いた後に、元の形に貼り直した"Chamber"ボード。

- 骨組みに薄い外板を貼り合わせ形にする"Hollw"ボード。

このような木製サーフボードの軽量化の技術は、船、ボート、カヌー、カヤック等の

”木材を使った、水の上を滑る乗り物”の進化と共にあります。

”西暦400年頃には、古代ポリネシア民族が、漁の帰りにボートを用いて波に乗る術を知り、

そこから木製の板に乗るようになった。”

”西暦1700年代、キャプテンクックが船でハワイに着いた時、

夢中で波に乗っている地元民がいた。” など、

既にサーフィン史の文中、絵には、サーフボード以外の木製の乗り物が出てきます。

創世記のシェィパー達はそれらの技術を取り入れて、より軽い乗り味を追求していきました。

丸太をくり貫いて形作る"くり舟"を、中空になるように貼り合わせることによって、

"Chamber"サーフボードになり、 "くり舟"の外壁に木の板を継ぎ足し、補強の骨組みを付けた

"ボート"や"カヌー"等に、上から蓋をすることによって、"Hollow"サーフボードにと、

それぞれ進化していきました。

![]()

1950年代に、Bob・Simmons(ボブ・シモンズ)と

Hobie・Alter(ホビー・アルター)、そして仲間数名で、

発泡させたPolystyrene(ポリスチレン)を心材にして

エポキシFRPで防水・補強する製作技術を発表しました。

その頃のウッド・サーフボードは、軽量なバルサの木を使い、

ポリエステルFRPでコーティングする方法が主流でしたが、

それには問題点がありました。

- アメリカ本土で使えるバルサが少なくなり、

安定供給が難しい状況になってきた事。

- バルサ材に限らず、木材の水分や"やに"がポリエステル樹脂との相性が悪く、

剥離しやすい事。

- 水がボード内部に入ると、すぐにバルサ材が腐り易い事。

その後、研究を重ね、発泡ポリウレタンをサーフボードの心材とし、

ポリエステルFRPで防水・補強する方法に辿り着きました。

軽くて、シェィプしやすく、安定供給、大量生産できる。

サーフィン史の中で、革命的な出来事でした。

それ以降、ウッド・サーフボードはほぼ絶滅し、表舞台に出る事はなくなりました。

一方、木製の船やボート達はと言うと、同じように科学の波に押されて、

安くて生産性の高いポリエステルFRPそのもので形作ったり、

鉄などの工業製品になりましたが、細々と進化・発展していきました。

![]()

2005年12月5日に、サーフィン界に事件が起こりました。 フォームブランクスの最大手

”クラークフォーム社”が突然事業を止めてしまったのです。

様々な廃業理由の一説に、発泡させる際に使う化学薬品"TDI系イソシアネート"の

毒性による環境・人体への影響がありました。

これをきっかけに、"軽量化と防水"がテーマだった進化に"環境対応"へのバランスが

要求されるようになり、世界中から将来へのサーフボード素材開発が始まりました。

開発は大きく2つの方向に進み、より科学的な解決と、自然素材を使用する道です。

前者は、毒性の少ない"MDI系イソシアネート"に切り替えたり、

その"MDI系イソシアネート"に、植物由来の原料を混ぜて発泡させる植物系ブランクスや、

リサイクル可能なEPSフォームを使ったボード、中空のカーボンボードなどがあります。

後者は、木製のボート、カヌー、カヤックなどの伝統的な木組み技術と、

進化した接着剤や防水用樹脂によって、木材を使ったサーフボードが注目され始めました。

また、アライヤ等FRPを使わない木製の道具達も見直され始めています。

今後は、環境に配慮した様々なサーフボードが出てくる中で、

ウッド・サーフボードは選択枝の一つとして、進化し続けるでしょう。